Explorez l'univers des jeux vidéo avec des articles détaillés, des présentations de plateformes de jeux, et des fiches sur les principaux acteurs de l'industrie vidéoludique, des fabricants aux studios de développement.

Lire plusGame Gear (console de jeux vidéo - histoire, date de sortie, fiche technique, ventes totales)

Sommaire

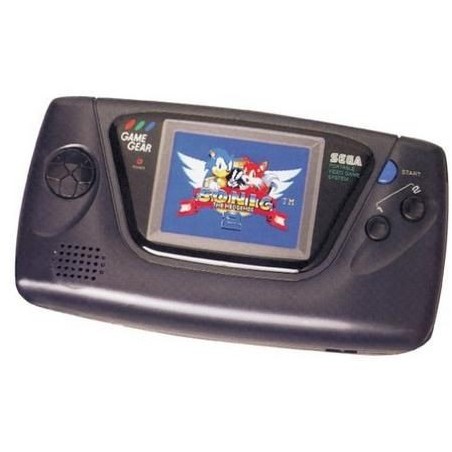

La Game Gear, commercialisée en 1990, est une console de jeux vidéo de 4e génération : histoire de son développement et de sa commercialisation, description, caractéristiques techniques, jeux notables, galerie photos et vidéos.

Histoire de la Game Gear

Développement et contexte de création

Conçue sous le nom de code Project Mercury, la Game Gear est une console portable développée par Sega à la fin des années 1980, dans un contexte de rivalité accrue avec Nintendo. Le marché du jeu vidéo, alors dominé par la Game Boy sortie en 1989, s’avère prometteur, mais fortement concurrentiel. Pour Sega, l’enjeu est stratégique : il s’agit de prolonger la dynamique de succès amorcée par la Mega Drive (connue sous le nom de Genesis en Amérique du Nord) en pénétrant le segment des consoles portables, encore largement contrôlé par Nintendo.

À l’origine, l’idée d’une console portable émerge sous l’impulsion du président-directeur général de Sega, Hayao Nakayama, convaincu que l’entreprise devait disposer d’un équivalent mobile de sa Master System. Le nom « Game Gear » est proposé par Michael Katz, alors récemment nommé à la tête de Sega of America, puis approuvé par le président du groupe, Isao Okawa, et le cofondateur David Rosen. La console est ainsi conçue comme une version portable et modernisée de la Master System, dont elle reprend l’architecture, mais avec une palette de 4 096 couleurs, bien supérieure aux 64 teintes de sa devancière. Cette approche permet à Sega de simplifier le développement et la conversion de jeux déjà existants, tout en proposant une expérience visuelle plus riche et colorée que la concurrence.

Pour Hideki Sato, alors responsable du département de recherche et développement des consoles chez Sega, la Game Boy représentait « un défi à relever » en raison de son écran monochrome. Sega choisit donc d’équiper sa future console d’un écran couleur rétroéclairé, un choix audacieux à l’époque. Les ingénieurs de Sega cherchent également à concevoir une machine plus ergonomique : la Game Gear adopte une forme inspirée de la manette de la Mega Drive, aux courbes arrondies et à la largeur étudiée pour offrir un confort supérieur à celui de la Game Boy. Le poids de la machine est longuement débattu, Sega cherchant à atteindre un compromis entre la légèreté du système de Nintendo et la robustesse de l’Atari Lynx, une autre console portable dotée d’un écran couleur.

Commercialisée le 6 octobre 1990 au Japon, la Game Gear est ensuite lancée en 1991 en Amérique du Nord et en Europe, puis en 1992 en Australie. Le jeu Columns, similaire à Tetris, est inclus dans le pack de lancement, une décision marketing visant à rappeler la formule gagnante de Nintendo. Dès ses premiers jours de commercialisation au Japon, la console connaît un engouement considérable : 40 000 unités sont écoulées en deux jours, 90 000 au bout d’un mois, et plus de 600 000 commandes sont enregistrées en attente de livraison. Sega perçoit alors le potentiel d’un marché désireux d’une alternative techniquement plus évoluée que la Game Boy.

Commercialisation et stratégies marketing

Forte du succès de la Mega Drive, Sega adopte pour la Game Gear une stratégie marketing ambitieuse, fondée sur une opposition frontale à Nintendo. Aux États-Unis, le discours publicitaire s’appuie sur la même logique que celle employée pour la Genesis : positionner la console comme une option « plus adulte » et technologiquement supérieure. L’écran couleur devient le principal argument de vente, vanté comme symbole de modernité et de supériorité technique.

Au Japon, Sega adopte une approche plus sobre, misant sur des publicités mettant en scène de jeunes femmes japonaises tenant la console, dans une mise en avant élégante du design et de la portabilité de l’appareil. À l’international en revanche, la communication devient agressive : Sega présente la Game Gear comme la version « cool » de la Game Boy. Les spots publicitaires nord-américains multiplient les comparaisons directes entre les deux systèmes, n’hésitant pas à ridiculiser les utilisateurs de Game Boy. Certaines campagnes vont jusqu’à utiliser un ton volontairement provocateur : une publicité de 1994 montre un chien comparant les deux consoles, accompagné du slogan : « If you were color blind and had an IQ of less than 12, then you wouldn't mind which portable you had. » Ces attaques, jugées offensantes par Nintendo, provoquent des protestations et des critiques publiques, sans toutefois altérer la popularité croissante de la Game Gear auprès du jeune public.

En Europe, la commercialisation se fait plus tardivement, notamment en raison de retards logistiques. Lors de son lancement en 1991, le distributeur Virgin Mastertronic fixe le prix à 99,99 £, positionnant la Game Gear comme plus chère que la Game Boy, mais plus abordable que l’Atari Lynx. Le slogan britannique, « To be this good takes Sega », accompagne des publicités au ton audacieux, souvent centrées sur un univers urbain et dynamique. Cette stratégie s’avère efficace : la part de marché de la Game Gear au Royaume-Uni passe de 16 % en janvier 1992 à 40 % en décembre de la même année.

Réception et évolution du marché

Malgré un démarrage prometteur, la Game Gear ne parvient pas à détrôner la Game Boy. Si les ventes mondiales atteignent environ 10,6 millions d’unités en mars 1996 (dont 1,78 million au Japon), la console reste largement en retrait face à sa concurrente, écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires. Les principaux reproches concernent l’autonomie : six piles AA pour à peine cinq heures de jeu, contre plus de trente heures sur quatre piles pour la Game Boy. Ce handicap majeur, associé à un encombrement supérieur et à un catalogue de jeux dominé par des adaptations de titres Master System, freine la progression de Sega sur le marché des consoles portables.

La réception critique demeure partagée. La presse spécialisée salue la qualité de l’écran couleur et le confort de prise en main, tout en soulignant les limites de la ludothèque. La Game Gear, bien que techniquement plus avancée que ses concurrentes, a souffert d’un manque d’originalité dans son catalogue et d’une stratégie moins percutante en matière d’innovation. Face à une Game Boy portée par des titres emblématiques et une conception plus adaptée au marché, elle peine à s’imposer durablement. Parmi les nombreuses consoles portables ayant tenté de rivaliser avec Nintendo, la Game Gear est celle qui a résisté le plus longtemps, avant d’être supplantée bien plus tard par des modèles plus récents comme la PlayStation Portable. Malgré une part de marché honorable, son succès fut relativisé par la domination écrasante de Nintendo, qui a largement façonné les attentes du public en matière de jeu portable.

Face à la montée des consoles 16-bit et à la sortie de la Saturn en 1994, Sega réoriente ses priorités vers les systèmes de salon et réduit progressivement son soutien à la Game Gear. Les derniers jeux officiels sortent au Japon en 1996 et à l’international en 1997. En 2000, Majesco Entertainment relance brièvement la console à un prix réduit, accompagnée d’une sélection de titres à bas coût, avant une nouvelle disparition du marché l’année suivante. Près d’une décennie plus tard, Nintendo rend hommage à la console de son ancien rival en intégrant plusieurs de ses jeux au service Virtual Console de la 3DS.

Bien que surpassée commercialement par la Game Boy, la Game Gear reste aujourd’hui saluée comme la première véritable console portable couleur grand public. Son héritage est ravivé en 2020, à l’occasion du 60e anniversaire de Sega, avec la sortie du Game Gear Micro, une version miniature du modèle original. Cette reconnaissance tardive témoigne du statut particulier de la Game Gear dans l’histoire du jeu vidéo : celle d’une ambitieuse pionnière dont la vision technologique aura ouvert la voie aux consoles portables modernes.

Fiche technique de la Game Gear

La Sega Game Gear, lancée en 1990, reprend une grande partie de l’architecture de la Master System, avec laquelle elle partage de nombreuses similitudes matérielles. Elle embarque un processeur Zilog Z80 cadencé à 3,58 MHz, accompagné de 8 Ko de RAM et de 16 Ko de mémoire vidéo. Conçue pour un usage horizontal, la console se distingue par son écran LCD couleur rétroéclairé de 8,3 cm (3,2 pouces) capable d’afficher jusqu’à 32 couleurs simultanément sur une palette de 4 096. Cet affichage, d’une résolution de 160 × 144 pixels, offrait une qualité graphique supérieure à celle de la plupart des consoles portables contemporaines.

Le système sonore repose sur la puce Texas Instruments SN76489, générant un son stéréo via la sortie casque, bien que le haut-parleur intégré soit monophonique. Alimentée par six piles AA pour une autonomie de 3 à 5 heures, la Game Gear disposait de nombreux accessoires, dont le TV Tuner (permettant de capter la télévision analogique) et l’adaptateur Master Gear rendant compatibles les jeux Master System.

Sega Game GearCaractéristiques techniquesFabricant : Sega |

||||

|---|---|---|---|---|

| © SPHERAMA.COM | ||||

| Processeur | Zilog Z80 (8 bits) cadencé à 3,58 MHz | |||

| Mémoire vive (RAM) | 8 Ko | |||

| Mémoire vidéo (VRAM) | 16 Ko | |||

| Résolution d'affichage | 160 × 144 pixels | |||

| Palette de couleurs | 4096 couleurs (affichage de 32 simultanées via deux palettes de 16 couleurs) | |||

| Sprites | 16 au total ; 8 maximum par ligne (8×8 ou 8×16 pixels) | |||

| Écran | LCD couleur de 3,2 pouces (8,3 cm) rétroéclairé par tube fluorescent | |||

| Audio | 3 canaux carrés + 1 générateur de bruit ; haut-parleur mono, sortie stéréo sur casque | |||

| Format des médias | Cartouches propriétaires Sega Game Gear | |||

| Autres formats pris en charge | Jeux Master System via adaptateur Master Gear | |||

| Stockage interne (ROM) | Aucune ROM système intégrée ; chargement via cartouches | |||

| Stockage externe / amovible | Aucun | |||

| Périphériques et accessoires | TV Tuner (réception télévision analogique) ; Super Wide Gear ; adaptateur voiture (Car Gear) ; câble Gear-to-Gear pour multijoueur | |||

| Alimentation électrique | 6 piles AA (1,5 V) ; autonomie de 3 à 5 heures ; adaptateur secteur 9 V en option | |||

Jeux notables de la Game Gear

La Sega Game Gear dispose d’une ludothèque composée de plus de 300 jeux (367 pour être exact), dont une grande partie dérive directement de la Sega Master System. Grâce à une architecture matérielle similaire et à un affichage horizontal, les développeurs ont pu adapter aisément de nombreux titres de salon au format portable. Commercialisée avec six jeux au lancement, la Game Gear propose rapidement une variété de genres — plates-formes, action, aventure, sport — cherchant à concurrencer la Game Boy de Nintendo. Parmi ses premiers succès figurent Sonic the Hedgehog, The GG Shinobi et Space Harrier, qui démontrent les capacités graphiques supérieures de la console face à ses rivales monochromes.

Le catalogue s’enrichit ensuite de nombreuses adaptations issues de franchises populaires de la Mega Drive, telles que Streets of Rage ou Shining Force, ainsi que de titres exclusifs comme Land of Illusion Starring Mickey Mouse, souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de la plateforme. Malgré un soutien limité de la part des développeurs tiers en raison de la domination de Nintendo sur le marché, Sega parvient à imposer la Game Gear comme une alternative colorée et ambitieuse aux consoles portables concurrentes. Plusieurs de ses jeux seront réédités bien plus tard sur le service Virtual Console de la Nintendo 3DS, grâce à un émulateur développé par le studio M2.

Jeux notables de la Sega Game Gear |

|||

|---|---|---|---|

| Titre | Développeur | Éditeur | Date de sortie |

| © SPHERAMA.COM | |||

| Ax Battler: A Legend of Golden Axe | Sega | Sega | 1991 |

| Columns | Sega | Sega | 1991 |

| Defenders of Oasis | Sega | Sega | 1992 |

| Land of Illusion Starring Mickey Mouse | Sega | Sega | 1992 |

| Megaman | Freestyle | U.S. Gold | 1995 |

| Prince of Persia | Domark | Domark / Sega | 1992 |

| Ristar | Sonic Team | Sega | 1995 |

| Shining Force: The Sword of Hajya | Sonic! Software Planning | Sega | 1993 |

| Sonic Chaos | Aspect | Sega | 1993 |

| Sonic the Hedgehog | Ancient | Sega | 1991 |

| Sonic the Hedgehog 2 | Aspect | Sega | 1992 |

| Space Harrier | Sega | Sega | 1991 |

| Streets of Rage | Sega | Sega | 1992 |

| The GG Shinobi | Sega | Sega | 1991 |

| Virtua Fighter Animation | Sega | Sega | 1996 |