Découvrez les monuments historiques, architecturaux, culturels et insolites les plus spectaculaires.

Lire plusHegra, la Pétra oubliée : voyage au coeur d’un trésor nabatéen

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES :

N26 47 1 E37 57 18

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1er siècle avant J.C.

INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL : 2008

TYPE : Bien culturel

ZONE DU BIEN :

- Bien : 1 621,2 hectares

- Zone tampon : 1 659,34 hectares

Sommaire

Situé au nord-ouest de l’Arabie saoudite, le site archéologique de Hegra, également connu sous les noms d’al-Hijr ou Madāʾin Ṣāliḥ, constitue un témoignage exceptionnel de la civilisation nabatéenne. Premier bien saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, ce vaste ensemble de tombes monumentales taillées dans le grès évoque la richesse culturelle et commerciale d’un carrefour caravanier stratégique sur la route de l’encens. Hegra se distingue non seulement par l’extraordinaire conservation de ses vestiges funéraires, mais aussi par son importance historique, longtemps occultée par la renommée de Pétra, sa cité-sœur en Jordanie.

Une anecdote fascinante sur Hegra concerne les mystérieuses inscriptions laissées par les Nabatéens. Parmi elles, certaines sont des sortes de « malédictions » gravées sur les tombes, avertissant quiconque oserait les profaner. Ces inscriptions menaçaient les intrus de terribles conséquences, allant de maladies à la perte de leurs biens. Ce type de mise en garde montre à quel point les Nabatéens tenaient à la préservation de leurs sépultures et croyances.

Description

Implanté au coeur du Ḥijāz, au pied du massif volcanique du Ḥarrat ʿUwayriḍ culminant à 1 840 mètres, le site archéologique de Hegra s'étend dans une vaste plaine de 23 km du nord au sud et de 15 km d'est en ouest. Ce territoire, bordé de reliefs plus modestes au nord, à l’est et au sud, est traversé par un oued saisonnier et parsemé de buttes de grès. C’est dans ces formations rocheuses que furent taillées les célèbres tombes rupestres, caractérisées par leurs façades monumentales et leur remarquable état de conservation.

Portes sculptées dans la roche ornées de motifs symboliques : les façades funéraires de Hegra révèlent une grande richesse décorative, mêlant éléments architecturaux hellénistiques et motifs nabatéens, témoins du raffinement artistique et des croyances religieuses de l’époque. | © nadine3112

Portes funéraires taillées en hauteur dans la roche à Hegra, accessibles à l’origine par des échafaudages ou rampes temporaires aujourd’hui disparus. Ces tombes, rarement visitées après l’inhumation, témoignent d’un choix symbolique visant à rapprocher les défunts du monde divin et à les protéger des souillures terrestres. | © nadine3112

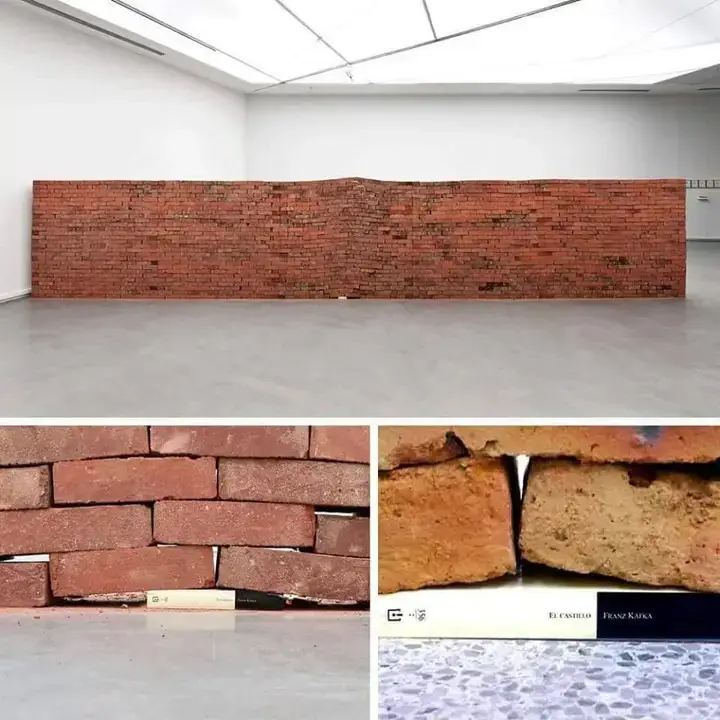

L’architecture funéraire de Hegra constitue l’expression la plus visible de l’art nabatéen dans la région. Le site compte 131 tombes monumentales, réparties sur une quinzaine de kilomètres, dont 94 présentent des façades finement décorées. À la différence de Pétra, où les inscriptions sont rares, de nombreuses épigraphes nabatéennes sont ici gravées dans la roche, identifiant les défunts, leurs fonctions sociales et parfois les artisans tailleurs. La technique de creusement, systématiquement descendante — du sommet vers la base —, révèle une parfaite maîtrise de la matière, le grès local, bien que de qualité variable selon les zones. À l’intérieur, les chambres funéraires sont austères, sans décor, tranchant avec le raffinement des façades extérieures.

Quatre grandes nécropoles composent l’ensemble funéraire :

- Jabal al-Mahjar, au nord, regroupe des tombes aux modestes décorations, taillées sur les flancs est et ouest de quatre éminences rocheuses parallèles ;

- Qasr al-Walad, datée entre 0 et 58 apr. J.-C., se distingue par ses 31 tombes richement sculptées, figurant des motifs végétaux, animaux ou anthropomorphes, parfois fantastiques ; elle abrite la plus grande façade du site, haute de 16 mètres ;

- Zone C, au sud-est, rassemble 19 tombes dépourvues d’ornementation ;

- Jabal al-Khuraymāt, la plus vaste des nécropoles (7–73 apr. J.-C.), comprend 48 tombes réparties sur plusieurs affleurements, dont l’érosion éolienne et la fragilité du grès ont affecté la conservation.

Vue sur les tombes monumentales de l’Area C à Hegra, caractérisées par leurs façades soigneusement sculptées dans la roche et leurs inscriptions nabatéennes. | © Sammy Six

Le site de Hegra témoigne du savoir-faire architectural des Nabatéens et de l’importance accordée au prestige funéraire dans l’élite de la cité. | © Daniel Brennwald

Les sépultures varient en taille et en richesse décorative selon le statut social des défunts. Certaines façades présentent des cartouches inscrits mentionnant des noms, des grades militaires, des références religieuses ou encore les noms des sculpteurs, suggérant un système funéraire codifié et hiérarchisé. Par ailleurs, des tombes non monumentales — environ 2 000 — ont également été identifiées, témoignant de l’existence d’une population diversifiée.

Les décors architecturaux empruntent à des traditions variées : on y décèle l’influence de l’art assyrien dans les bas-reliefs, de motifs phéniciens et égyptiens dans les corniches, ou encore des éléments hellénistiques et alexandrins dans les frontons. Cette diversité témoigne de la position stratégique du royaume nabatéen au croisement des échanges commerciaux et culturels. Après l’annexion du territoire par Rome en 106 apr. J.-C., certains tombeaux présentent des ajouts décoratifs d’inspiration romaine, voire des inscriptions en alphabet latin.

Les parois intérieures de certaines tombes de Hegra conservent des traces d’enduits ou de pigments, témoignant d’une décoration aujourd’hui partiellement effacée. Ces espaces sobres et dépouillés illustrent les pratiques funéraires nabatéennes centrées sur le recueillement et la séparation d’avec le monde des vivants. | © nadine3112

Intérieur d’une tombe nabatéenne à Hegra : la chambre funéraire, taillée dans la roche, présente une simplicité contrastant avec l’ornementation extérieure. On y distingue les banquettes funéraires où reposaient les défunts, parfois accompagnées de niches destinées aux offrandes. | © Daniel Brennwald

Outre son architecture funéraire, Hegra comprenait un centre urbain implanté au milieu de la plaine, aujourd’hui peu conservé. Les habitations, érigées en briques crues, étaient protégées par une enceinte également en terre. Le réseau hydraulique, d’une grande sophistication, reposait sur un système de 130 puits, des aqueducs et des canalisations, permettant d’alimenter la ville et ses zones agricoles. Les puits, mesurant entre 4 et 7 mètres de diamètre, atteignaient la nappe phréatique située à une vingtaine de mètres de profondeur.

Enfin, à l’est du site, le secteur sacré de Jabal Ithlib révèle l’importance des cultes locaux. Un long corridor naturel de 40 mètres, évoquant le Siq de Pétra, mène à une salle appelée Diwan, vraisemblablement utilisée à des fins rituelles ou administratives. De petits sanctuaires et inscriptions religieuses taillés dans la roche environnante confirment l’usage cultuel de cette zone, probablement dédiée au dieu nabatéen Dushara.

Histoire

Le site de Hegra possède une histoire plurimillénaire marquée par une succession d’occupations humaines et de transformations culturelles. Dès l’Antiquité, Hegra est mentionnée dans des sources grecques et latines, notamment chez Ptolémée, qui la situe comme un important point d’étape le long des routes caravanières reliant l’Arabie du Nord au bassin méditerranéen.

Avant la domination nabatéenne, la région est fréquentée par diverses populations, dont les Lihyanites et les Thamoudéens, comme en témoignent de nombreuses inscriptions rupestres et pétroglyphes. Toutefois, c’est sous le règne du roi Arétas IV (9 av. J.-C. – 40 apr. J.-C.) que Hegra connaît son apogée en tant que seconde ville du royaume nabatéen après Pétra. Profitant de sa position stratégique, elle devient un centre caravanier majeur, servant d'entrepôt pour les marchandises transitant entre le sud de l’Arabie et les marchés du Levant et de Méditerranée.

Le site archéologique de Hegra compte plus de 110 tombes monumentales taillées dans une vingtaine de massifs rocheux dispersés dans le désert. | © nadine3112

Chaque bloc de grès a été façonné avec soin, abritant une ou plusieurs sépultures richement décorées en façade. | © Daniel Brennwald

Ce développement est cependant freiné au début du IIe siècle, lorsque l’empereur Trajan annexe le royaume nabatéen en 106 apr. J.-C. et intègre Hegra dans la province romaine d’Arabie. Un bas-relief monumental romain daté de 175–177 apr. J.-C., découvert sur le site, atteste de cette occupation. Néanmoins, le développement progressif des routes maritimes par la mer Rouge, au détriment des itinéraires terrestres, provoque un déclin rapide du centre caravanier.

Si la période post-romaine de Hegra demeure peu documentée, plusieurs récits de voyageurs et de pèlerins attestent que le site a continué de servir de point de halte sur la route du Hajj vers La Mecque. Dès le XIVe siècle, le voyageur Ibn Battûta évoque les tombes creusées dans la roche rouge, bien qu’il n’y signale aucune présence humaine permanente. Hegra, également désignée sous les noms d’al-Hijr, d’Abyar Salih ou d’al-Mada’in dans les sources ottomanes, conserve alors une importance religieuse, renforcée par les récits coraniques identifiant la région comme le territoire du peuple Thamoud, condamné pour avoir rejeté le prophète Salih et maltraité la chamelle envoyée comme signe divin (Coran, sourate 7, versets 73-79). Cette mémoire sacrée contribue à la perception du site comme un lieu maudit, ce qui explique en partie l’absence d’occupation durable.

Jabal Al-Fil, aussi appelé Rocher de l’Éléphant, est une impressionnante formation naturelle de grès culminant à 52 mètres de hauteur. Sculpté par l’érosion, ce monolithe emblématique d’Al-‘Ula est l’un des sites les plus photographiés de la région, en raison de sa silhouette évoquant un éléphant dressé. | © DR

Intégrée à l’Empire ottoman à partir du XVIe siècle, la région voit la construction, entre 1744 et 1757, d’un fort destiné à protéger les caravanes de pèlerins contre les attaques tribales, sur ordre du gouverneur de Damas As‘ad Pacha al-‘Azm, accompagné d’un puits et d’une citerne pour leur approvisionnement. Au début du XXe siècle, la réalisation du chemin de fer du Hedjaz, reliant Damas à Médine, redonne brièvement à Hegra un rôle stratégique en tant qu’étape logistique majeure sur la route du pèlerinage.

Préservation

La redécouverte scientifique de Hegra débute véritablement à la fin du XIXe siècle avec les observations de l'explorateur britannique Charles Montagu Doughty, puis se poursuit au début du XXe siècle avec les travaux des dominicains Antonin Jaussen et Raphaël Savignac, qui séjournent sur le site entre 1907 et 1910. Cependant, ce n’est qu’à partir des années 1960 que commencent les premières fouilles systématiques, suivies en 1972 par la reconnaissance officielle de Hegra en tant que site archéologique par les autorités saoudiennes.

Qaṣr al-Farīd, la plus grande tombe de Hegra, s’élève sur environ 16 mètres de hauteur. Ce monument impressionnant illustre la maîtrise architecturale des Nabatéens et constitue un point central du site archéologique. | © Ali Lajami

Dans un souci de conservation, un projet de sédentarisation des tribus bédouines locales est finalement abandonné, et les populations concernées sont relogées plus au nord, afin de préserver l'intégrité des vestiges. À partir des années 2000, le royaume d’Arabie saoudite amorce une politique d’ouverture culturelle, favorisant la collaboration internationale. C’est dans ce contexte qu’est lancée une mission archéologique franco-saoudienne qui contribue à une meilleure compréhension de la topographie sacrée et des pratiques funéraires des Nabatéens. Tous les tombeaux rupestres pillés dans l'Antiquité ont été réétudiés, et la découverte d’un tombeau inviolé a permis d’approfondir l’analyse des rites mortuaires.

Parallèlement, les fouilles dans la ville d'al-'Ula ont mis au jour des quartiers résidentiels, un sanctuaire central, une porte fortifiée et un fort d’époque romaine. Parmi les découvertes majeures figure le sanctuaire rupestre de Qasr al-Ajuz, situé au sud-ouest de Jabal Ithlib. Ce complexe cultuel, doté de niches à bétyles, de cupules, de petits canaux et d’autels taillés dans la roche, témoigne de l’existence d’une voie processionnelle miniature dédiée à des thiases, où se pratiquaient probablement des rituels sacrificiels. Ces éléments confirment l’importance religieuse du site dans l’Arabie préislamique, à l’instar d’autres sanctuaires ouverts découverts au Sinaï et dans le Néguev.

Les façades des tombeaux de Hegra témoignent de la richesse culturelle de cette cité antique, offrant un précieux aperçu des croyances, des noms et des pratiques sociales des habitants. | © Carole Raddato

Hegra accueille depuis les années 2000 un nombre croissant de visiteurs internationaux attirés par son histoire exceptionnelle, ses tombes monumentales et ses paysages désertiques uniques. | © Daniel Brennwald

L’inscription de Hegra sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, première pour un site situé en Arabie saoudite, a marqué une étape décisive. Cette reconnaissance internationale a permis d’intensifier les efforts de préservation et de valorisation, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à promouvoir le patrimoine historique. Depuis, des mesures de conservation renforcées ont été mises en œuvre, tandis que l’ouverture progressive au tourisme culturel s’est accompagnée d’un encadrement strict des accès. L’aéroport d’al-‘Ula, inauguré en 2010, facilite l’arrivée des visiteurs, tandis qu’un système d’autorisations garantit la régulation des flux afin de protéger les vestiges.

Ainsi, de site longtemps ignoré et perçu comme maudit, Hegra est devenu un haut lieu de l’archéologie et du patrimoine mondial, témoin exceptionnel des civilisations de l’Arabie ancienne et exemple emblématique des efforts de préservation déployés dans la région.