Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.

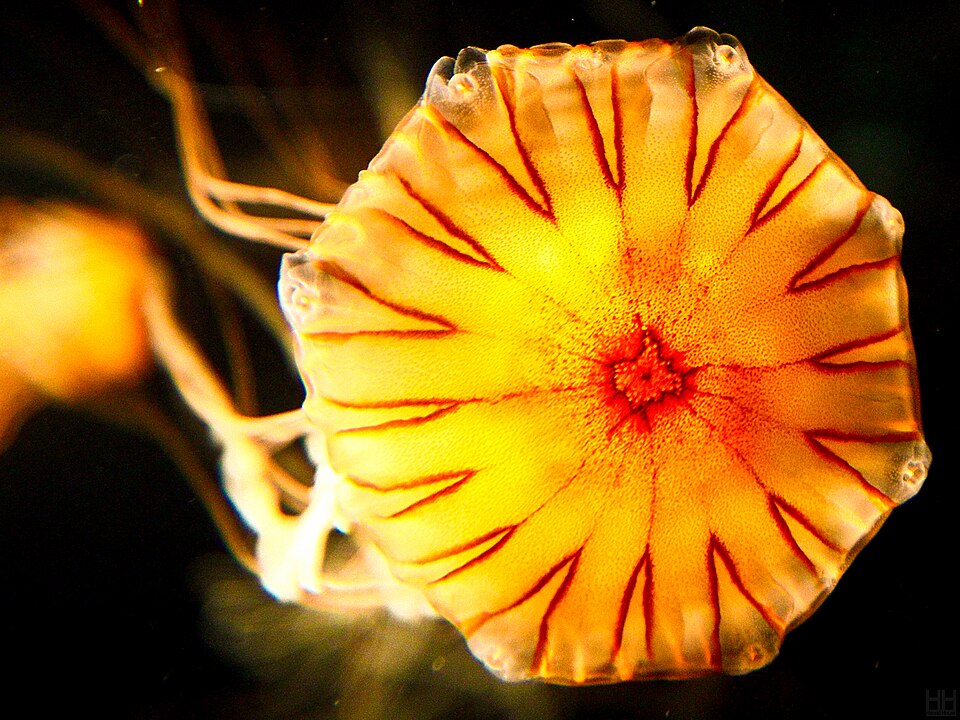

Lire plusExpression : être médusé (définition, signification, origine, étymologie)

Définition et signification de l'expression être médusé

- Être profondément stupéfait.

- Rester immobile sous l'effet de la surprise ou de la stupeur.

L’expression « être médusé » signifie éprouver un tel degré d’étonnement ou de consternation que toute réaction semble suspendue. Elle évoque un état d’immobilité passagère provoqué par une émotion intense, généralement la surprise, la peur ou l’incrédulité. Dans l’usage courant, cette locution s’emploie surtout pour décrire un individu figé, incapable de répondre ou de réagir immédiatement à un événement inattendu.

Sur le plan linguistique, le verbe « méduser » est un dérivé du nom propre « Méduse », issu de la mythologie grecque. Sa construction repose sur un processus de lexicalisation d’un nom mythologique en verbe d’action, un phénomène relativement rare en français.

Origine et étymologie de l'expression être médusé

La locution puise son origine dans la mythologie grecque, en référence à Méduse (ou Médusa), la plus célèbre des trois Gorgones, aux côtés de ses sœurs Euryale et Sthéno. À l’origine représentées comme de très belles jeunes femmes, ces créatures ont progressivement été assimilées à des figures monstrueuses, notamment à travers la chevelure de serpents qui les caractérise. Le terme « Gorgone » provient du grec ancien gorgós, signifiant « effrayant » ou « terrible ».

Méduse est la seule des trois sœurs à être mortelle. Selon la tradition, elle attire l’attention du dieu marin Poséidon, suscitant la jalousie de la déesse Athéna. Celle-ci transforme alors Méduse en un être terrifiant, doté du pouvoir de pétrifier quiconque croise son regard. Ce pouvoir de pétrification constitue le noyau symbolique de l’expression « être médusé » : tout comme les victimes de Méduse devenaient littéralement des statues de pierre, une personne médusée demeure figée par la sidération.

Le mythe relate que le héros Persée parvient à vaincre Méduse en s’approchant d’elle à reculons, guidé par le reflet de son bouclier poli pour éviter le contact visuel direct. Il la décapite et remet sa tête à Athéna, qui la fixe sur son propre bouclier — l’égide — pour en faire une arme redoutable capable de pétrifier ses ennemis.

Usage contemporain et évolution de l’expression être médusé

Le verbe méduser existe en français depuis le début du XVIIe siècle, mais son usage est resté longtemps marginal. Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le participe passé « médusé » s’intègre véritablement dans le lexique courant, d’abord dans la langue littéraire, puis dans l’usage populaire.

Aujourd’hui, cette tournure est fréquemment employée dans un registre soutenu ou familier pour décrire une réaction de surprise extrême, souvent silencieuse et marquée par l’immobilité (voir également « rester baba »). Elle conserve une connotation imagée puissante, héritée du mythe, et s’utilise aussi bien dans les domaines de la vie quotidienne que dans les contextes culturels, journalistiques ou artistiques. À travers cette locution, la figure mythologique de Méduse continue d’exercer son pouvoir de fascination dans la langue française.