Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.

Lire plusExpression : cracher dans la soupe (définition, signification, origine, étymologie)

Définition et signification de l'expression cracher dans la soupe

- Critiquer ce dont on tire profit ou avantage.

- Dénigrer ce qui est indispensable à son bien-être ou à sa réussite.

- Faire preuve d’ingratitude à l’égard de ceux qui nous ont soutenu.

- Mépriser les bénéfices d’une situation favorable dont on continue à profiter.

L’expression « cracher dans la soupe » s’emploie de manière figurée pour désigner une attitude d’ingratitude, de rejet ou de critique à l’encontre d’une source de bienfaits ou de subsistance. Elle traduit un paradoxe comportemental : celui de renier, parfois publiquement, une aide, une opportunité ou une situation dont on continue pourtant à tirer parti. La locution souligne un manque de reconnaissance, souvent jugé choquant ou déplacé, notamment lorsque les avantages reçus sont importants ou vitaux.

Elle s’inscrit dans le registre familier, mais reste fréquemment utilisée dans les médias ou la vie quotidienne pour stigmatiser une posture jugée hypocrite ou déloyale. Elle peut s’appliquer à une personne, mais aussi à un groupe ou une institution, dans des contextes professionnels, politiques, artistiques ou sociaux.

Origine et étymologie de l'expression cracher dans la soupe

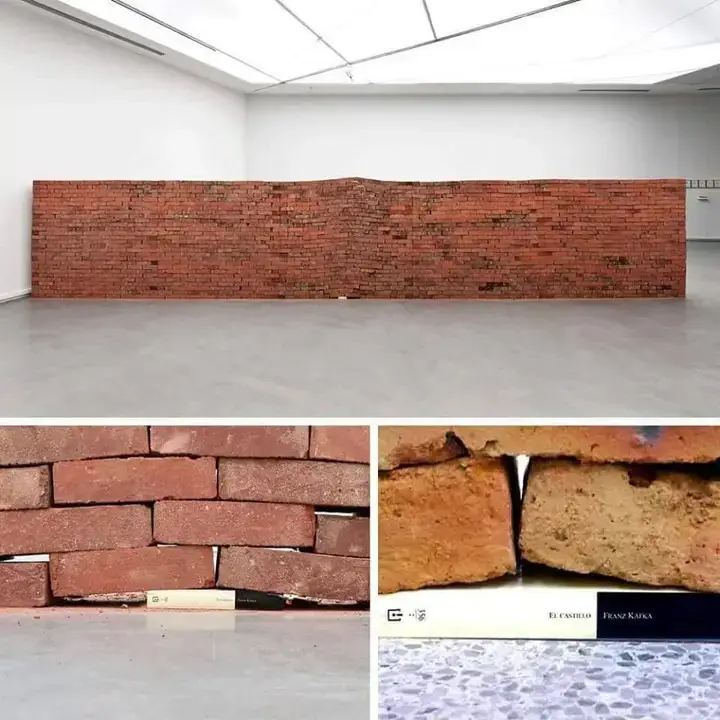

L’expression apparaît dans la langue française au cours du XIXe siècle. Son origine repose sur une image forte, celle d’un geste de mépris vis-à-vis de la nourriture, geste considéré comme particulièrement grossier, voire insultant. Dans les pratiques sociales du passé, « cracher dans son assiette » — ou pire encore, dans celle d’autrui — constituait un comportement choquant, à la fois par son irrespect des conventions de table et par la symbolique qu’il véhiculait.

Dans cette métaphore, la « soupe » n’est pas anodine. Longtemps, elle a représenté un aliment de base, synonyme de subsistance pour les populations modestes. Ainsi, la soupe évoque ici non seulement la nourriture physique, mais aussi, de manière plus large, tout ce qui soutient matériellement ou moralement une personne — emploi, statut, protection, aide financière, etc.

D’un point de vue étymologique, le verbe « cracher », déjà fortement connoté de mépris ou de rejet, prend un sens amplifié lorsqu’il s’applique à la nourriture. L’expression devient alors une image saisissante du dédain envers ce qui est censé être précieux, voire vital.

Par ailleurs, la langue familière a renforcé ce lien symbolique entre soupe et profit, comme en témoigne la locution « par ici la bonne soupe ! », équivalente à une quête opportuniste d’avantages matériels. Ainsi, cracher dans la soupe revient à tourner en dérision ou à refuser les bénéfices d’une situation favorable, parfois en oubliant ou en niant d’où l’on vient ou grâce à qui l’on en est arrivé là.

Usage contemporain et extension du sens de l'expression cracher dans la soupe

De nos jours, l’expression cracher dans la soupe conserve son sens initial mais s’est largement étendue à divers contextes, notamment politiques, professionnels ou médiatiques. Elle est souvent employée pour dénoncer l’attitude de personnes qui, après avoir bénéficié d’un système — entreprise, parti politique, médias, milieu artistique — en viennent à le critiquer de manière virulente ou déloyale, tout en continuant à en tirer profit.

L’usage contemporain conserve donc la dimension morale implicite de l’expression : il ne s’agit pas de toute critique, mais d’une critique jugée déplacée, injuste ou hypocrite, car émanant de quelqu’un qui bénéficie encore des avantages de ce qu’il dénonce.

Une locution voisine en termes de sens est celle de « mordre la main qui vous nourrit », qui insiste, elle aussi, sur le caractère paradoxal et répréhensible d’une attitude ingrate envers un bienfaiteur ou un soutien actif.