Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.

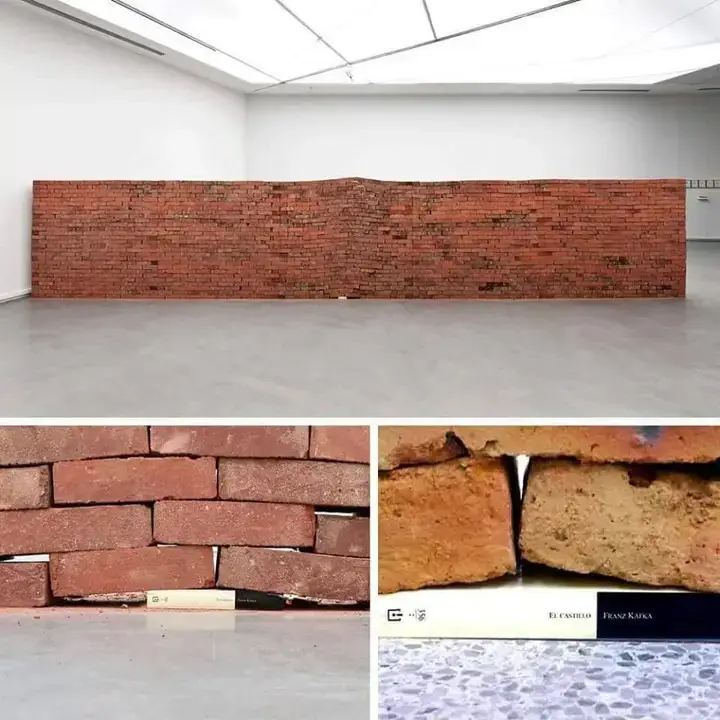

Lire plusExpression : la partie cachée (immergée) de l'iceberg / la partie visible (émergée) de l'iceberg (définition, signification, origine, étymologie)

Définition et signification de l'expression la partie cachée (immergée) / la partie visible (émergée) de l'iceberg

- La partie visible de l’iceberg : désigne la portion apparente d’un problème, d’une réalité ou d’une situation, souvent superficielle et trompeuse.

- La partie cachée de l’iceberg : fait référence à l’ensemble des éléments sous-jacents, généralement invisibles mais bien plus nombreux ou importants que ceux perçus à la surface.

L’expression « la partie cachée de l’iceberg » — ou, en miroir, « la partie visible de l’iceberg » — illustre une réalité partiellement dévoilée, suggérant que ce qui est observable n’est qu’une infime portion d’un ensemble plus vaste et complexe. Elle est fréquemment utilisée dans des contextes analytiques (psychologie, économie, sciences sociales, etc.) pour signaler l’existence d’un phénomène latent ou de causes profondes non immédiatement perceptibles. Le recours à cette image vise ainsi à alerter sur les limites d’une perception uniquement fondée sur l’évidence apparente.

Origine et étymologie de l'expression la partie cachée (immergée) / la partie visible (émergée) de l'iceberg

Le terme « iceberg » est issu de l’anglais, lui-même emprunté au néerlandais ijsberg, composé de ijs (« glace ») et berg (« montagne »), soit littéralement « montagne de glace ». Bien que le mot entre dans la langue française au XIXe siècle, les premières descriptions de ces formations flottantes les désignaient comme « îles de glace » (ice islands) ou « collines de mer » (sea hills).

Sur le plan physique, un iceberg est un bloc de glace d’eau douce dérivant en mer, dont près de 90 % de la masse reste immergée en raison de la différence de densité entre la glace et l’eau. Une simple expérience domestique permet d’en saisir l’idée : un glaçon plongé dans un verre d’eau flotte, laissant apparaître seulement une petite partie à la surface, le reste demeurant submergé.

C’est à partir de 1961 que le mot iceberg est attesté dans le sens figuré de « problème en grande partie dissimulé ». La métaphore gagne en popularité au fil des décennies, notamment en raison de son efficacité visuelle et symbolique. L’évocation du naufrage tragique du Titanic en 1912, survenu après une collision avec un iceberg au large de Terre-Neuve, a probablement contribué à renforcer la portée dramatique de cette image dans l’imaginaire collectif occidental.

Usage contemporain et extension du sens de l'expression la partie cachée (immergée) / la partie visible (émergée) de l'iceberg

L’expression s’est largement répandue dans le langage courant et les discours spécialisés pour désigner des réalités complexes dont seule une faible partie est immédiatement observable. Dans la sphère psychologique, elle illustre, par exemple, les manifestations visibles d’un trouble qui dissimulent une dynamique inconsciente plus profonde. En sociologie ou en économie, elle permet de décrire des symptômes sociaux apparents qui ne représentent qu’une fraction d’un problème structurel.

Employée comme mise en garde, cette locution suggère que l’observateur ou l’analyste ne doit pas se limiter à ce qui est manifeste, mais au contraire adopter une posture de prudence, de recul critique et d’enquête approfondie. Ainsi, « la partie visible de l’iceberg » invite à considérer l’existence probable de dimensions cachées, souvent plus vastes, et potentiellement plus déterminantes que ce qui est perçu à première vue.