Explorez les expressions populaires avec des articles détaillant leur définition, signification, origine et étymologie.

Lire plusExpression : mesurer à l'aune de (définition, signification, origine, étymologie)

Définition et signification de l'expression mesurer à l'aune de

- Évaluer en fonction d’un critère donné.

- Juger par comparaison avec une référence.

- Apprécier une réalité à la lumière d’un élément de contexte.

L’expression « mesurer à l’aune de » signifie, dans son acception contemporaine, estimer ou porter un jugement en fonction d’un référentiel particulier. Elle implique que l’on apprécie une chose — un fait, une situation, un comportement — à partir d’éléments disponibles, d’une norme personnelle ou collective, ou d’un système de valeurs préétabli. Employée dans des contextes variés, cette locution conserve toujours l’idée de mise en relation comparative, souvent à des fins d’évaluation critique ou interprétative.

La formulation se distingue par son caractère métaphorique, issu du vocabulaire de la mesure, ce qui renforce l’idée d’un jugement fondé sur une unité — concrète ou symbolique — à partir de laquelle toute chose peut être soupesée, estimée ou relativisée.

Origine et étymologie de l'expression mesurer à l'aune de

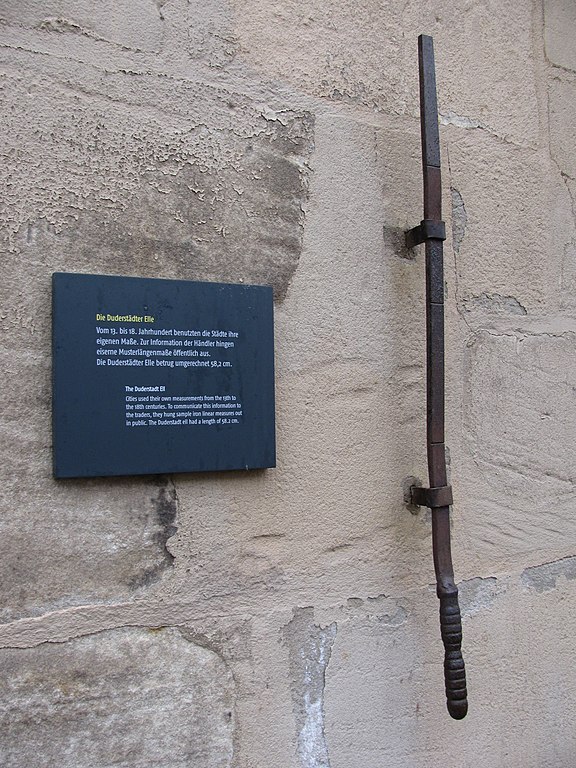

Le mot aune tire son origine probable du vieux-francique alina, qui signifie « avant-bras », renvoyant à une méthode de mesure corporelle usitée dans les sociétés préindustrielles. Latinisé au XIe siècle en alnus, le terme désigne alors une unité de mesure de longueur.

L’usage du mot aune est attesté dans la littérature médiévale, notamment dans la Chanson de Roland (vers 1100) sous la forme alne, puis dans le Roman de Renart (vers 1180) avec l’orthographe actuelle. À cette époque, aune désigne à la fois l’unité de mesure et l’instrument servant à mesurer, généralement un bâton de longueur normée.

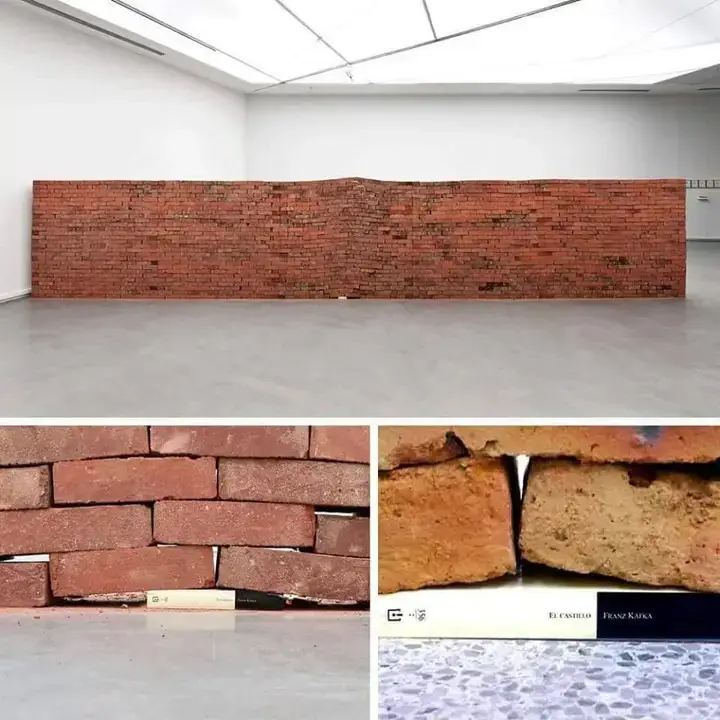

Jusqu’au XIXe siècle, l’aune a été largement utilisée en France pour mesurer les étoffes, bien que sa longueur varie selon les régions, les métiers ou les pays. Par exemple, l’aune de Paris correspondait à 1,188 mètre, conformément à l’édit royal de François Ier, tandis que d’autres aunes pouvaient mesurer entre 0,513 m et 2,322 m. Cette hétérogénéité compliquait notamment les échanges commerciaux, incitant les autorités à harmoniser les systèmes de mesure. La loi du 4-8 juillet 1837, consacrant le système métrique, abolit définitivement l’usage officiel de l’aune en tant qu’unité.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la tournure médiévale « mesurer à son aune », signifiant juger selon son propre étalon. Elle traduit une forme de subjectivité dans l’évaluation, chaque individu usant de sa propre référence pour apprécier une réalité. L’expression évoluera pour donner lieu à la formulation actuelle « mesurer à l’aune de », plus générale et dénuée du possessif, impliquant un critère de comparaison extérieur ou contextuel.

Usage contemporain et extension du sens de l'expression mesurer à l'aune de

De nos jours, l’expression « mesurer à l’aune de » est couramment employée dans les registres soutenus ou académiques pour désigner une évaluation tenant compte d’un contexte précis ou d’un élément particulier. Elle s’emploie dans des domaines variés, allant de l’analyse historique (« mesurer un événement à l’aune des mentalités de l’époque »), à la critique littéraire, en passant par les sciences sociales et politiques.

Cette tournure conserve une part de son héritage sémantique initial, en évoquant l'idée d'un étalon de mesure, mais elle s’est élargie au champ abstrait du jugement. Ainsi, « mesurer à l’aune de » traduit aujourd’hui une démarche interprétative soucieuse de relativiser ou de contextualiser un fait, une pensée ou un comportement. Elle témoigne également d’une volonté de nuancer les jugements, en rappelant que toute évaluation dépend du cadre de référence adopté.