Ouvrez les portes de la Bibliothèque : une sélection d’atlas, d’ouvrages et de bandes dessinées pour voyager à travers les cultures, les territoires, l’histoire et l’imaginaire. Des lectures pour nourrir la curiosité et élargir les horizons.

Feuilleter la sélectionColonisations : Notre histoire – Sous la direction de Pierre Singaravélou

DIRECTION : Pierre Singaravélou

COORDINATION : Arthur Asseraf, Guillaume Blanc, Yala Kisukidi, Mélanie Lamotte

AUTEUR : Collectif de plus de 250 chercheuses et chercheurs

ÉDITEUR : Points

DATE DE PUBLICATION : 15 septembre 2023

NOMBRE DE PAGES : 1 224 pages

CONTENU :

- Plus de 250 contributions de spécialistes internationaux

- Une approche pluridisciplinaire : histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, études culturelles

- Un récit à rebours de la chronologie, du XXIe au XVe siècle

- Analyse des formes, effets et héritages du colonialisme français

- Exploration des sociétés précoloniales et des indépendances

- Introduction éclairante à chaque grande partie

- Riche bibliographie et index thématique

Colonisations : Notre histoire, dirigé par l’historien Pierre Singaravélou, constitue l’une des entreprises les plus ambitieuses jamais menées sur le colonialisme français. Réunissant plus de deux cent cinquante chercheuses et chercheurs issus du monde entier, cet ouvrage monumental de 1 224 pages propose une lecture inédite de cinq siècles d’histoire coloniale, des sociétés d’avant la conquête jusqu’aux rémanences postcoloniales de notre époque. À travers une écriture accessible et rigoureuse, il offre une réflexion collective sur la manière dont le passé impérial continue de structurer nos sociétés contemporaines.

Une fresque mondiale du fait colonial

De l’Afrique à l’Asie, des Amériques à l’Océanie, l’ouvrage aborde la colonisation française à l’échelle du monde et dans la longue durée, du XVe au XXIe siècle. Les auteurs y examinent la domination coloniale dans toutes ses dimensions – politiques, économiques, culturelles, religieuses et sociales – et restituent la diversité des expériences vécues. L’objectif est clair : comprendre comment la colonisation, loin d’être un épisode isolé, a façonné durablement nos imaginaires, nos identités et nos rapports au monde.

Cette somme collective se distingue par son approche véritablement globale : elle relie l’histoire de la France à celle du reste du monde, croisant les perspectives des colonisateurs et des colonisés. Par-delà les frontières nationales, elle met en évidence les circulations, les échanges et les réinventions qui ont accompagné l’expansion impériale et ses héritages contemporains. Loin d’un récit figé, l’ouvrage déploie une histoire connectée, mouvante et partagée.

Une lecture à rebours de la chronologie

Conçu dans un ordre volontairement inversé, Colonisations : Notre histoire commence par le temps présent – celui des mémoires, des traces et des héritages – pour remonter progressivement vers les origines du phénomène colonial. Ce parcours à rebours, à la fois audacieux et pédagogique, invite à relire la décolonisation, l’apogée et la genèse des empires à la lumière de notre monde actuel et des débats qu’il suscite.

Chaque grande partie, introduite par un texte de synthèse, explore un moment clé : l’après-colonial (1960-2020), les luttes d’indépendance, l’apogée impériale du XIXe siècle, les débuts de la colonisation sous l’Ancien Régime, puis les sociétés « d’avant » la conquête. Cette structure originale rompt avec la narration linéaire pour mieux faire ressortir les continuités, les ruptures et les persistances qui traversent la longue histoire coloniale française.

Une révolution historiographique

En rassemblant les principaux courants de recherche – études postcoloniales, subalternes et histoires connectées –, l’ouvrage offre un panorama complet des renouvellements scientifiques des trente dernières années. Il donne à lire la richesse des approches venues d’universités africaines, européennes, américaines ou asiatiques, et éclaire les débats contemporains autour des notions d’empire, d’identité, de mémoire et de réparation.

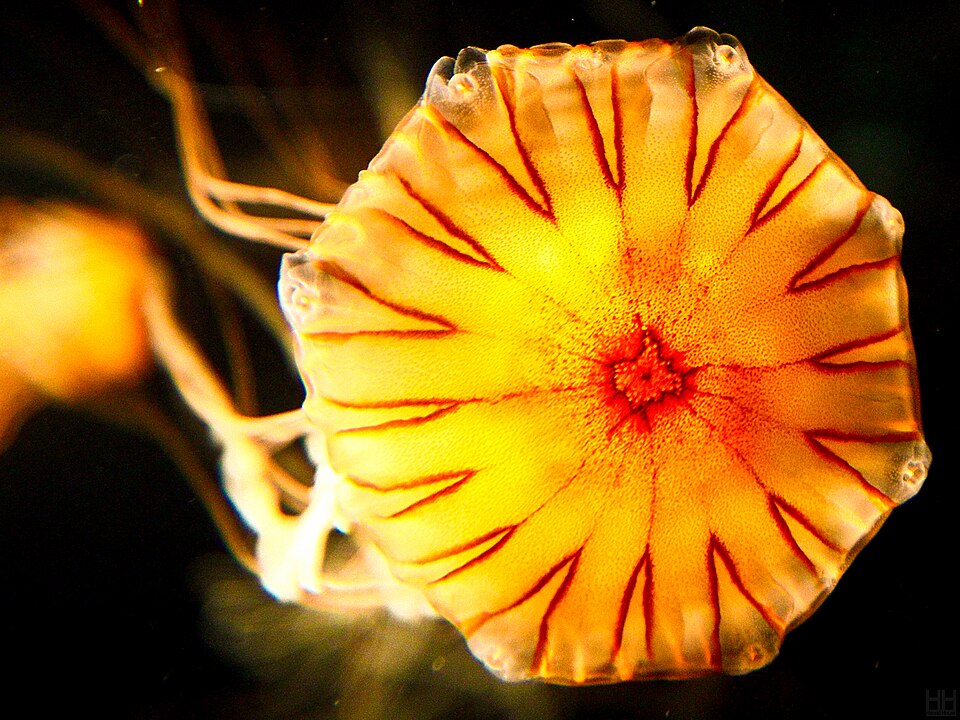

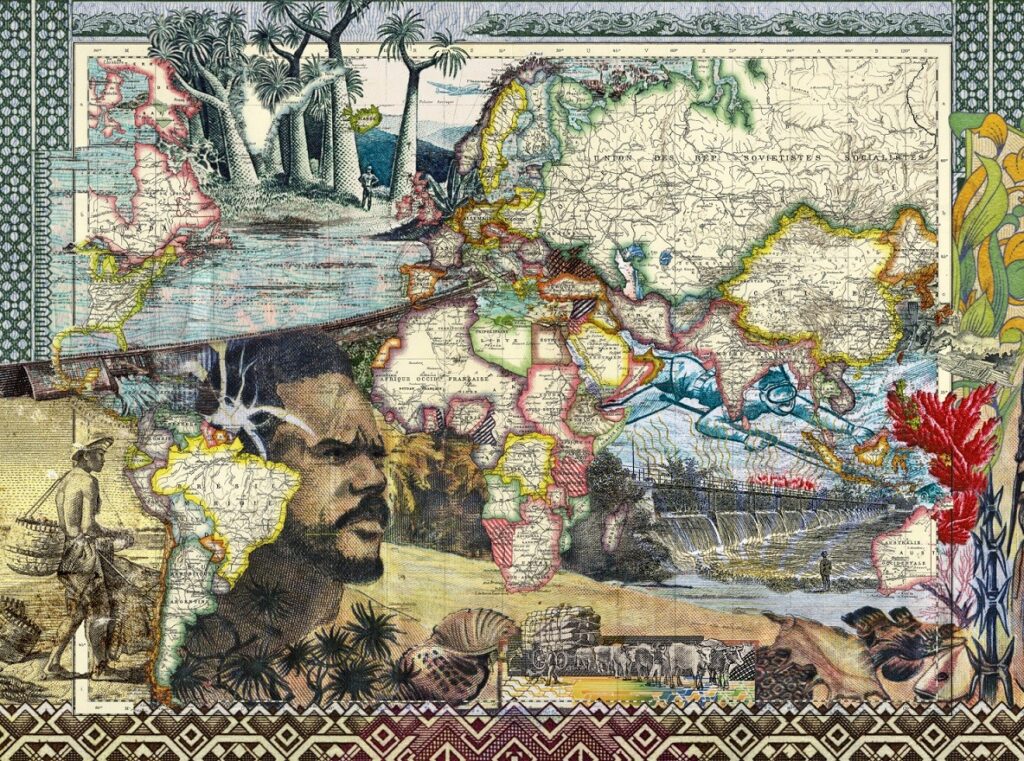

Malala Andrialavidrazana, Figures 1937 – Lignes télégraphiques et sous-marines (p.368-369) En détournant une carte coloniale de 1937, l’artiste malgache compose une image hybride où se superposent visages, architectures, formes et couleurs. Par le recours au collage, à la photographie, au dessin et au texte, elle déconstruit l’imaginaire impérial et en révèle les strates invisibles.

Cette démarche collective interroge aussi les cadres mêmes de l’histoire nationale : la colonisation n’est plus envisagée comme un épisode périphérique, mais comme un élément constitutif de l’histoire de France. À travers cette relecture critique, les auteurs invitent à repenser notre rapport au passé, à comprendre les tensions mémorielles et identitaires qui traversent encore le présent, et à réfléchir à ce que pourrait être une histoire véritablement partagée.

Une somme accessible et vivante

Chacune des centaines de contributions est courte, claire et thématique, permettant au lecteur de circuler librement entre les grands enjeux : esclavage, résistances, économie impériale, missions religieuses, altérités, indépendances, cultures postcoloniales… Richement documenté et abondamment illustré, l’ouvrage se lit autant comme un outil de référence que comme une exploration intellectuelle stimulante, ouverte au grand public comme aux spécialistes.

Par sa rigueur scientifique, sa structure novatrice et son ambition encyclopédique, Colonisations : Notre histoire s’impose comme une œuvre de transmission et de réflexion majeure. Elle redonne à l’histoire coloniale toute sa place au sein de notre mémoire collective et contribue à une compréhension renouvelée et apaisée du passé impérial français.

Référence : Colonisations : Notre histoire, sous la direction de Pierre Singaravélou, coordination d’Arthur Asseraf, Guillaume Blanc, Yala Kisukidi et Mélanie Lamotte. Éditions Points, 26 septembre 2025, 1 224 pages.