De la Préhistoire à l'époque contemporaine, plongez dans les grands événements et figures historiques qui ont marqué l'histoire mondiale.

Lire plusL’Europe avant la montée des eaux et la disparition du Doggerland

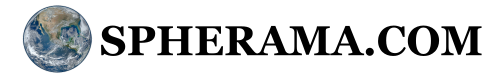

Doggerland, une vaste plaine submergée située dans l’actuelle mer du Nord, représente un témoignage fascinant de l’évolution des terres émergées et des interactions entre les sociétés préhistoriques et les changements climatiques. À son apogée, cette région reliait les îles Britanniques au continent européen, s’étendant sur environ 46 620 km². Sa disparition progressive, due à la montée des eaux à la fin de la dernière période glaciaire et à un événement cataclysmique, offre un aperçu précieux des dynamiques naturelles et humaines de l’époque.

Origine du nom et importance historique du Doggerland

Le terme Doggerland a été introduit dans les années 1990 par la géologue Bryony Coles pour désigner une vaste région submergée située dans l’actuelle mer du Nord. Cette zone, qui reliait autrefois les îles Britanniques au continent européen, doit son nom au Dogger Bank, un banc de sable situé à environ 100 kilomètres des côtes britanniques. Le Dogger Bank tire lui-même son appellation des bateaux de pêche néerlandais du XVIIe siècle, appelés doggers. Ce lien étymologique et historique reflète l’importance maritime et économique de cette région.

Carte paléogéographique de la mer du Nord il y a 9 000 ans, montrant les principaux cours d'eau de Doggerland tels que le Rhin et la Tamise, qui se rejoignaient pour former le fleuve Manche. Les côtes actuelles apparaissent en rouge. | © r/geography

Avant sa submersion, Doggerland était une plaine fertile traversée par des cours d’eau majeurs, tels que le Rhin, la Tamise, la Seine et la Somme. Ces fleuves convergeaient pour former un réseau fluvial complexe, connu sous le nom de fleuve Manche, qui se jetait dans l’océan Atlantique. Cette ancienne configuration géographique explique la présence actuelle d’espèces de poissons d’eau douce similaires dans ces fleuves, bien qu’ils soient désormais isolés. Doggerland incarne ainsi une époque où l’Europe occidentale n’était pas divisée par la mer du Nord, mais unifiée par une vaste plaine fertile. Sa désignation contemporaine évoque non seulement cette géographie disparue, mais aussi l’héritage maritime et culturel unique de la région.

Formation géologique de Doggerland

Les origines géologiques de Doggerland remontent à plusieurs centaines de milliers d’années. Pendant le Pléistocène moyen, la Grande-Bretagne était reliée au continent européen par un massif de craie connu sous le nom d’anticlinal de Weald-Artois, qui formait une barrière naturelle. Il y a environ 450 000 ans, lors de la glaciation anglicane, un lac proglaciaire s’est formé au sud des calottes glaciaires, alimenté par des fleuves tels que le Rhin, la Tamise et l'Escaut. Un débordement catastrophique de ce lac a créé un canal qui deviendra plus tard le détroit du Pas-de-Calais.

Les glaciations successives, notamment celle du Saalien (160 000 ans avant l'ère chrétienne), ont accentué cette érosion, fragilisant la connexion terrestre entre la Grande-Bretagne et le continent. Lors du Dernier Maximum Glaciaire (environ 20 000 ans avant notre ère), le niveau des mers étant 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui, de vastes plaines émergées occupaient l’espace de l’actuelle mer du Nord. Avec le réchauffement climatique amorcé il y a environ 12 000 ans, la fonte des glaciers a entraîné une lente élévation du niveau marin, transformant progressivement Doggerland en une mosaïque de lagunes, marais et vasières.

Transition des écosystèmes de Doggerland : un miroir des changements climatiques

Doggerland a traversé des transformations climatiques majeures au fil des millénaires, caractérisées par des périodes de réchauffement rapide et de refroidissement relatif. Ces fluctuations ont remodelé les habitats et modifié la composition des communautés animales et végétales. Pendant le Dernier Maximum Glaciaire, Doggerland était une toundra froide où prospéraient des espèces adaptées aux conditions extrêmes, telles que les mammouths laineux et les rennes. Avec le réchauffement climatique amorcé il y a environ 12 000 ans, le paysage a évolué pour accueillir des prairies, puis des forêts composées de bouleaux, pins, chênes, noisetiers et ormes.

Crâne de mammouth laineux, nommé Millie, découvert en mai 1999 par des pêcheurs dans la mer du Nord près des côtes néerlandaises. Restauré à 90 % de son matériel fossile original, il a été entièrement déterré en l'an 2000. Millie, un grand mâle, a vécu il y a environ 30 000 à 40 000 ans. Le crâne est actuellement exposé au Musée celtique et préhistorique, Route Slea Head, Kilvicadownig, Ventry, Irlande.| © Ogmios

Les recherches palynologiques noteAnalyse des pollens fossiles révèlent une succession d’écosystèmes favorables à une faune variée, allant des grands herbivores, comme les bisons et les aurochs, aux prédateurs tels que les lions des cavernes. Les fleuves qui traversaient Doggerland, notamment le Rhin et la Tamise, hébergeaient une vie aquatique abondante, tandis que les marais et forêts fournissaient des habitats diversifiés. Une découverte marquante en 2015, connue sous le nom de Lost Forest, met en lumière cette richesse écologique. Cette forêt sous-marine, vieille de 10 000 ans, a été trouvée près des côtes du comté de Norfolk par une plongeuse britannique, Dawn Watson source  . Conservée dans les sédiments, elle contient des troncs d'arbres entiers, témoignant d’une époque où Doggerland était couvert d’une dense végétation forestière, riche en ressources naturelles et essentielle au développement des sociétés humaines.

. Conservée dans les sédiments, elle contient des troncs d'arbres entiers, témoignant d’une époque où Doggerland était couvert d’une dense végétation forestière, riche en ressources naturelles et essentielle au développement des sociétés humaines.

Doggerland et les populations mésolithiques

Au Mésolithique (de 10 000 à 8 000 avant notre ère), Doggerland était un lieu stratégique pour les chasseurs-cueilleurs. Cette vaste plaine, caractérisée par des écosystèmes variés tels que lagunes, forêts et prairies, offrait des conditions idéales pour la faune et la flore. Des fouilles sous-marines ont mis au jour une abondance de restes d’animaux, notamment des mammouths, cerfs, aurochs et lions des cavernes. Les lagunes et marais côtiers étaient riches en poissons, crustacés et mollusques, constituant une source essentielle de protéines pour les communautés mésolithiques. Les forêts voisines offraient une abondance de baies, noix et autres plantes comestibles. Grâce à cet équilibre écologique, Doggerland se révélait particulièrement attractif pour les groupes nomades, leur permettant de répondre à leurs besoins alimentaires et matériels.

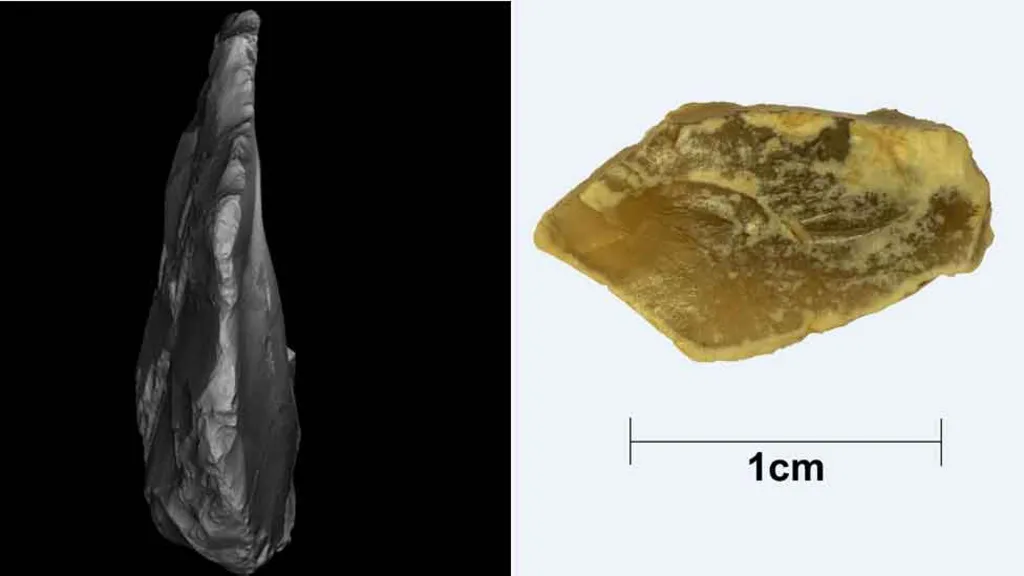

Deux perspectives d'un fragment de silex trouvé sur le fond marin, à proximité d'un ancien estuaire désigné par les scientifiques sous le nom de Southern River. | © Visualising Heritage / University of Bradford

Des artefacts découverts dans la mer du Nord source  , comme des outils en pierre taillée et des fragments de structures en bois, témoignent de techniques avancées de chasse, pêche et transformation des matériaux. Ces objets archéologiques reflètent un savoir-faire remarquable, transmis à travers les générations. Par ailleurs, la dispersion des vestiges préhistoriques suggère que Doggerland jouait un rôle crucial comme corridor migratoire reliant la Grande-Bretagne au continent européen. Les habitants y établissaient des campements saisonniers et utilisaient cet espace pour échanger biens et idées, facilitant ainsi la diffusion des innovations culturelles. Cependant, entre 10 000 et 8 000 avant l'ère chrétienne, ces communautés ont dû s’adapter aux défis posés par la montée progressive des eaux de la mer du Nord, les contraignant à migrer vers des zones plus élevées. Ce déplacement forcé a intensifié les contacts entre groupes humains, favorisant les échanges culturels et technologiques au Mésolithique.

, comme des outils en pierre taillée et des fragments de structures en bois, témoignent de techniques avancées de chasse, pêche et transformation des matériaux. Ces objets archéologiques reflètent un savoir-faire remarquable, transmis à travers les générations. Par ailleurs, la dispersion des vestiges préhistoriques suggère que Doggerland jouait un rôle crucial comme corridor migratoire reliant la Grande-Bretagne au continent européen. Les habitants y établissaient des campements saisonniers et utilisaient cet espace pour échanger biens et idées, facilitant ainsi la diffusion des innovations culturelles. Cependant, entre 10 000 et 8 000 avant l'ère chrétienne, ces communautés ont dû s’adapter aux défis posés par la montée progressive des eaux de la mer du Nord, les contraignant à migrer vers des zones plus élevées. Ce déplacement forcé a intensifié les contacts entre groupes humains, favorisant les échanges culturels et technologiques au Mésolithique.

L’impact du réchauffement climatique et la submersion progressive du Doggerland

La fonte des calottes glaciaires à la fin de la dernière période glaciaire (entre 16 000 av. J.-C. et 8 000 av. J.-C.) a entraîné une élévation significative du niveau des mers. Environ 16 000 ans avant notre ère, le niveau marin était inférieur de 120 à 130 mètres par rapport à aujourd’hui, tandis qu’il se situait encore à 30 à 40 mètres en dessous du niveau actuel vers 8 000 av. J.-C. Cela représente une hausse totale de 80 à 100 mètres sur 8 000 ans, soit une élévation moyenne annuelle d’environ 1 à 1,25 cm. Ce phénomène ne s’est toutefois pas déroulé de manière uniforme : des phases de fonte accélérée des glaciers ont ponctué cette progression. Les basses terres de Doggerland, particulièrement vulnérables, ont progressivement été inondées, créant un paysage fragmenté de lagunes, d’îles et de marais.

Cette carte illustre l'évolution des terres émergées en Europe occidentale à travers plusieurs périodes préhistoriques majeures : 16 000 av. J.-C., 8 000 av. J.-C., 7 000 av. J.-C., et la configuration actuelle des côtes. Les nuances de vert indiquent les zones émergées pour chaque époque, tandis que les terres marron représentent les régions restant aujourd'hui au-dessus du niveau de la mer. | © William E. McNulty and Jerome N. Cookson / National Geographic

Un événement majeur de cette période fut l’effondrement sous-marin de Storegga, survenu il y a environ 8 200 ans au large des côtes de la Norvège. Ce glissement massif de sédiments sous-marins a provoqué un tsunami qui a frappé une grande partie des côtes bordant l'Atlantique Nord. Les études géologiques estiment que les vagues auraient atteint plusieurs mètres de hauteur, balayant les terres basses de Doggerland et précipitant son abandon par les populations locales. Cet événement, couplé à la montée des eaux, a accéléré la disparition de Doggerland et l’isolement définitif de la Grande-Bretagne du continent européen vers 8 000 av. J.-C.

Héritage et enseignements de Doggerland

Doggerland offre un exemple marquant des impacts du changement climatique sur les paysages et les sociétés humaines. Sa disparition illustre la double facette de la résilience et de la vulnérabilité des populations face à des bouleversements environnementaux majeurs. Les événements qui ont marqué son histoire, comme la submersion progressive due à la montée des eaux et le tsunami de Storegga, témoignent à la fois des effets à long terme des fluctuations climatiques et des catastrophes soudaines pouvant accélérer ces transformations.

Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, Doggerland résonne comme un avertissement. La situation des nations insulaires contemporaines, telles que les Maldives ou les îles Marshall, confrontées à des montées des eaux similaires, met en lumière la nécessité de stratégies d’adaptation et de coopération internationale. Ces exemples rappellent que l’innovation et une gestion durable des ressources sont essentielles pour anticiper et atténuer les effets du changement climatique à l’échelle mondiale.

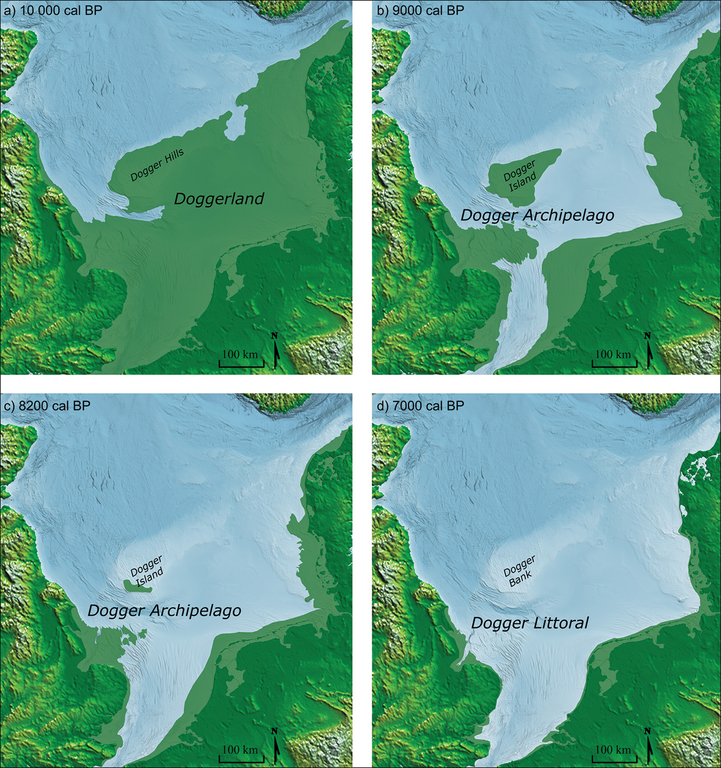

Carte du Doggerland à son étendue maximale il y a 10 000 ans (environ 8 000 av. J.-C.) et sa submersion complète il y a 7 000 ans (environ 5 000 av. J.-C.). | © Cambridge University Press

Par ailleurs, l’intérêt croissant pour Doggerland, tant chez les spécialistes que le grand public, témoigne de l’importance de préserver la mémoire de cette région engloutie. Les recherches interdisciplinaires (archéologie, paléontologie, géologie et sciences climatiques) enrichissent non seulement notre compréhension des interactions passées entre climat et société, mais elles sensibilisent également aux enjeux environnementaux actuels. Documentaires, expositions et publications populaires participent à cette démarche en rendant accessibles les enseignements de Doggerland, tout en soulignant le rôle crucial de l’exploration sous-marine dans l’étude de notre histoire commune.

Références bibliographiques :

- S. Gupta, J. S. Collier, A. Palmer-Felgate, G. Potter, "Catastrophic Flooding Origin of Shelf Valley Systems in the English Channel", Nature, vol. 448, 2007, pp. 342–345.

- B. J. Coles, "Doggerland: A Speculative Survey", Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 64, 2014, pp. 45–81.

- I. Shennan, A. J. Long, B. P. Horton, Handbook of Sea-Level Research, Wiley-Blackwell and American Geophysical Union, 2015.

- V. Gaffney, K. Thomson, S. Fitch, Europe's Lost World: The Rediscovery of Doggerland (Reseach Report), Council for British Archaeology, 2016.

- J. Walker, V. Gaffney, S. Fitch, M. Muru, A. Fraser, M. Bates, and R. Bates, “A Great Wave: The Storegga Tsunami and the End of Doggerland?”, Antiquity, vol. 94, no. 378, 2020, pp. 1409-1425.

- A. J. Nyland, J. Walker and G. Warren, "Evidence of the Storegga Tsunami 8200 BP? An Archaeological Review of Impact After a Large-Scale Marine Event in Mesolithic Northern Europe", Frontiers in Earth Science, vol. 9, 2021.