Découvrez l'univers riche et diversifié des arts : les cultures du monde, les expositions, les musées, l'histoire de l'art, la peinture, la photographie, la sculpture et bien plus encore.

Lire plusLe vouvoiement en France : Marque de respect ou vestige du passé ?

Le vouvoiement est perçu comme un signe de respect, une marque de distance formelle entre interlocuteurs. Pourtant, certains le considèrent comme un vestige du passé, un code de politesse en perte de vitesse face à la montée du tutoiement, notamment dans les milieux professionnels et les échanges informels.

Le vouvoiement : Une singularité française aux origines impériales et aux codes grammaticaux subtils

Le vouvoiement, ou voussoiement, est un phénomène linguistique caractéristique du français, mais aussi partagé par d'autres langues indo-européennes — à l'exception notable de l’anglais moderne, qui l’a abandonné. Son origine remonte à la Rome impériale. Lors de la Tétrarchie instaurée par Dioclétien à la fin du IIIe siècle, les locuteurs commencèrent à employer la première personne du pluriel (« nous ») pour exprimer la parole d’un des quatre empereurs, puis la seconde personne du pluriel (« vous ») pour s’adresser à eux collectivement. Cette pratique fut conservée comme marque de déférence, puis assimilée au langage du pouvoir et de la courtoisie.

De là est né en français l’usage du pronom « vous » pour une seule personne, signalant un respect ou une distance sociale, tandis que « tu » est resté l’adresse naturelle et intime. La langue française, par son attachement à la nuance et à la politesse formelle, a élevé cette distinction au rang de code social quasi institutionnel.

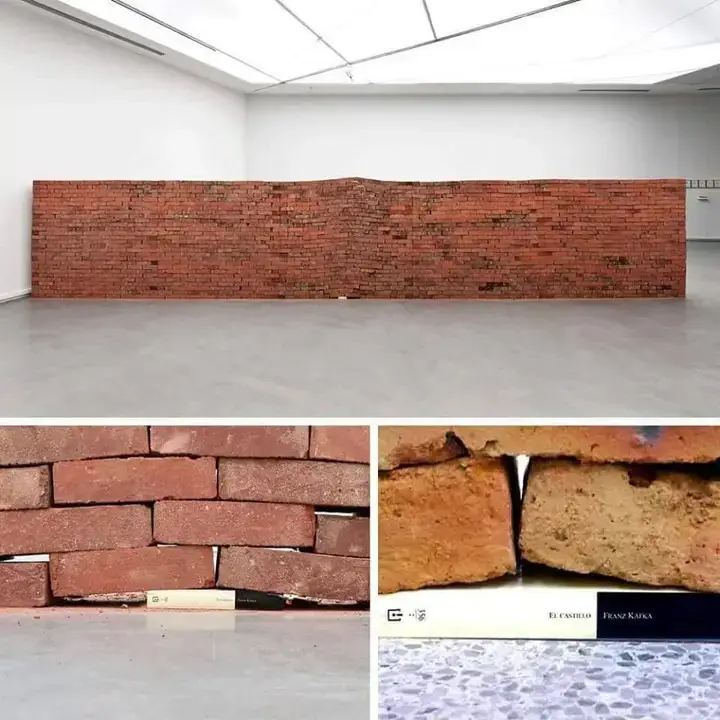

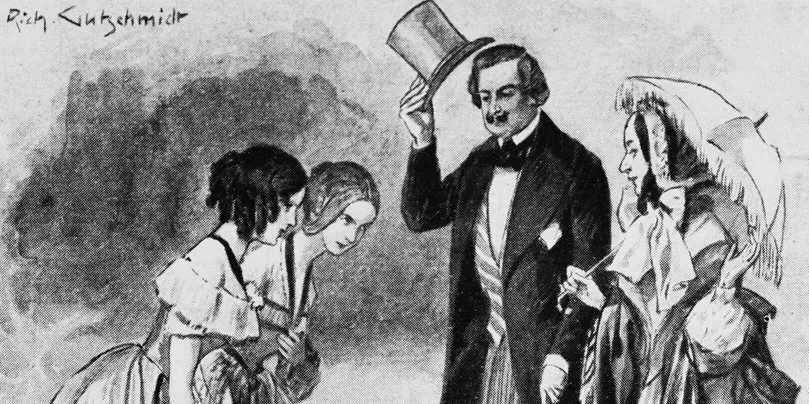

Sous l’Ancien Régime, le vouvoiement s’impose comme une norme incontournable, façonnée par les règles strictes et codifiées de la vie aristocratique. Il devient un outil essentiel de distinction sociale, renforçant la hiérarchie et le respect au sein des cercles de la noblesse. | © Alamy Stock Photo / Abaca

Grammaticalement, la différence est simple : « tu » est la deuxième personne du singulier, tandis que « vous » est à la fois la deuxième personne du pluriel et la forme de politesse au singulier. Le vouvoiement implique la conjugaison au pluriel (ex. : « vous êtes »). Le tutoiement est réservé aux proches, aux enfants, aux animaux, aux subalternes (avec précaution), ou dans des contextes informels. Le vouvoiement s’emploie donc face à des inconnus, des supérieurs, des figures d’autorité, des personnes âgées (par respect), ou dans des contextes officiels.

Mais dans la pratique, ces règles sont élastiques. Les codes dépendent fortement du contexte social, professionnel, générationnel ou régional. En Wallonie, par exemple, le vouvoiement est systématique, y compris avec les enfants. Au Québec, en revanche, le tutoiement est généralisé, même entre inconnus. Dans certaines professions (radioamateurs, syndicats, enseignants, forums en ligne), le tutoiement est culturellement institué, signe d'égalité et de camaraderie.

Évolution des usages : De la Révolution à l’entreprise moderne, entre respect, snobisme et gêne sociale

Le vouvoiement a longtemps été perçu comme marque de respect, mais aussi comme reflet des hiérarchies sociales. La Révolution française en fit une cible idéologique : en 1793, le Comité de salut public tenta de généraliser le tutoiement, vu comme moyen d’abolir les distinctions sociales jusque dans le langage. Un décret fut proposé pour interdire le vouvoiement dans l’administration, mais sans succès durable. Néanmoins, cette volonté égalitariste marqua les usages.

Au XXe siècle, le vouvoiement a progressivement reculé. Depuis les années 2000, l'influence des start-up, du modèle anglo-saxon et des entreprises technologiques a encouragé le tutoiement généralisé en milieu professionnel, souvent perçu comme plus moderne, dynamique, voire plus égalitaire. Dans l’enseignement, le tutoiement gagne du terrain, notamment dans les collèges et lycées, là où l’université maintient encore certaines formes de vouvoiement, entre étudiants et enseignants.

Dans les bureaux et les open spaces, le tutoiement gagne du terrain. Une évolution des usages qui redéfinit la communication professionnelle en France. | © Edwin Tan

Le vouvoiement n’est pas seulement une forme de politesse : il porte une charge symbolique forte. Pour certains, il incarne la civilité, le respect mutuel, voire une élégance propre à l'identité française. Jean Raspail y voyait « une nuance essentielle de notre langue » et un « plaisir d’être Français ». À l’inverse, d'autres le jugent archaïque, snob, voire hostile à la spontanéité relationnelle.

Le rapport au vouvoiement est aussi chargé d’ambiguïté émotionnelle. Beaucoup redoutent de sembler hautains en vouvoyant quelqu’un qui tutoie, ou inversement, impolis en tutoyant trop vite. Le comique de situation a souvent exploité cette gêne — comme dans certaines scènes cultes de Louis de Funès — révélant la persistance de cette hésitation française. Comme le résume une formule célèbre : « Rien n’est plus réfrigérant que de dire “vous” à quelqu’un qui vous tutoie ».

Le vouvoiement, une affaire culturelle et identitaire

Plus qu’un simple usage grammatical, le vouvoiement cristallise des représentations sociales et culturelles. Il est à la fois un marqueur d’éducation, une manière de contenir la parole, d’instaurer un espace symbolique entre les individus. Le pédiatre Robert Debré, par exemple, vouvoyait systématiquement les enfants, pour signifier le respect qu’on leur doit en tant qu’êtres singuliers.

Certains considèrent même le vouvoiement comme un élément constitutif de la culture française, un vestige précieux d’un langage respectueux, raffiné, presque chevaleresque. La littérature, la diplomatie, la noblesse d’Ancien Régime, puis la haute administration républicaine, ont toutes consacré l’usage du « vous » comme gage d’honneur et de distinction. De Voltaire à Alain-Fournier, du comte d’Anterroches à Louis XVI, les grandes adresses françaises s’expriment dans cette langue du respect.

Ainsi, le vouvoiement, loin d’être un simple outil linguistique, est une pratique sociale complexe, oscillant entre respect, tradition, distance et politesse. Son recul progressif dans les usages modernes s’inscrit dans une dynamique d’égalitarisme et de simplification des relations sociales. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à y voir un art de vivre à la française, une manière subtile de signifier l’attention portée à autrui. Il ne s’agit pas de trancher entre tradition et modernité, mais de comprendre que le choix entre « tu » et « vous » est un acte de langage chargé de sens. Parler, c’est s’adresser à l’autre avec plus que des mots : c’est choisir un ton, une place, une relation. À chacun, selon les contextes, d'en faire un usage éclairé.

Références bibliographiques :

- Robert Debré, L'Honneur de vivre, Éditions Stock, 1974.

- Philippe Wolff, « Premières recherches sur l'apparition du vouvoiement en latin médiéval », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 130, n°2, 1986, p. 370-38.

- Philippe Wolff, « Le tu révolutionnaire », Annales historiques de la Révolution française, vol. 279, 1990, p. 89-94

- Etienne Kern, Le tu et le vous, L'art français de compliquer les choses, Paris, Flammarion, 2020.